SPECIAL

前門の虎、後門の狼〜バンデット誕生秘話〜

堀口 滋(A-1 Pictures)

いつの時代も、熱狂的に迎えられたものが、必ずしも歴史的な評価に耐えうるとは限らず、時間をかけてようやく正当な評価を勝ち取るものがある。その年の映画界は、老若男女から涙を搾り取る「異星人と少年の友情譚」とともに明けた。若干35歳のスティーブン・スピルバーグ監督作『E.T.』は、1983年の正月映画として82年暮れに公開されて社会現象を巻き起こし、配給収入96億円を突破した。

歴代興行ランキングトップを記録した甘く感傷的なSFファンタジーの陰で、前年夏に公開されたSFノワール『ブレードランナー』は知る人ぞ知る映画になっていた。ハリウッドに乗り込んだ才気あふれる英国人監督リドリー・スコットが美意識を全開させて撮った問題作は、アメリカのみならず日本でも興行的な惨敗を喫したのだ。

■『ブレードランナー』の衝撃

しかし『ブレードランナー』は、鑑賞した少数の観客を打ちのめし、その革新性が語り草となってじわじわと浸透していった。寿命制限が設けられたレプリカントと呼ばれる人造人間の叛乱。外見上は人間同然の彼らを判別し、始末する使命を帯びた専任捜査官ブレードランナーの捜索を縦軸とする近未来ハードボイルドには、様々な魅力的要素が凝縮されていた。絵画やグラフィックデザインを熟知するリドリー・スコットが創り出した光と闇の交錯するルック。『2001年宇宙の旅』の視覚効果を手掛けたダグラス・トランブルが最先端の特撮映像で描き出したディストピア。都市を覆う汚染された大気の中を漂うヴァンゲリスのサウンド。そして、フィリップ・K・ディックの小説を原作に、人間とは何かと問いかける深遠なテーマ。

1999年8月のLAだった。

渡米しての対面ミーティングは急に決まったのでホテルもモーテルも市街は取れず、

アテンドの人に「あーあの辺は“境界線”だね」と言われるような郊外にあるモーテルの2Fの部屋だった。

私は入り口の扉をあえてあけ放って、1Fの中庭のプールから聞こえてくるはしゃぐ声に、ただただボーッとなっていた。

「自分の仕事人生の最大のピンチだ」

と自覚していた。

嘘くさいと思われるかもしれないがまるで映画の1シーンの様で、

その時は本当にそう思ったし今に至りやはり最大のピンチだったと言える。

ピンチの詳細はこうだ。

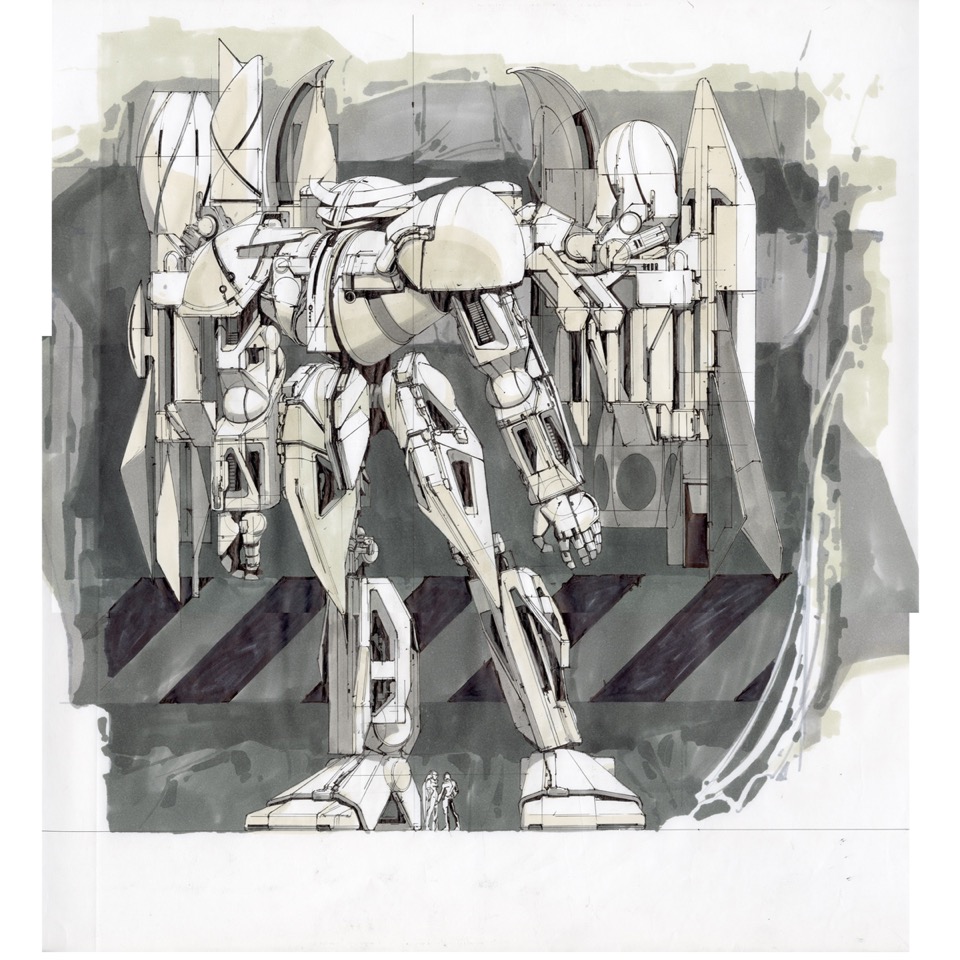

MSバンデットが最後のMSデザインだったが、その頭部デザインを富野監督は気に入らなかった。

ターンXや、ミードさんの一連のデザインに似すぎているという。

それに対してミードさんからは、

「Mr.トミノは文学的だ。MSのような工業製品は違う」

と取り合わない。

富野監督にお願いして、わざわざ個性の違う頭部デザインのラフも書いてもらったが、それを見たら今度は、

「やっぱりMr.トミノはそうだ」

とかたくなになり、さらには、

「そんなに変えたければ勝手に頭だけMr.シゲタ(*)に書いてもらえばいい。自分はそれで構わない」

となる。

(*アニメ設定のリファインデザイナー、メカ作画監督の重田敦司氏)

せっかくのシド・ミードデザイン群の中にあってこの1機だけ頭部が別の人というのは、これは何としても避けたい。

そんなやりとりをfaxとmailで繰り返したが、解決はしないままの渡米だった。

幾分頑固なミードさんにたいして富野監督も少しイラついていて

「絶対に、描き直してもらえ」

と直々に念押しもされていた。

そして渡米。

いよいよミードさん宅に伺う前日の風景が、境界線のモーテルの、開け放った扉とプールの喧騒である。

前門の虎、後門の狼。

世界のビジュアル・フューチャリストと、原作者の総監督。

私はこれ以上は無い状況に挟まれていた。仕事人生の最大のピンチだった。

その日持てる時間の全てを使って、この解決策を考えた……。

ミード氏にその解決策を託した後日。

私は別荘に招待されるという光栄に浴したが、

ミードさんはバンデットのバの字も出さないから、気が気で無い心情が顔に出ていた可能性はある。

それを気遣ってくれたのか、朝食前に当時所有していたベンツの300SLの助手席に乗せてもらえた。

フリーランスになって儲かってすぐに買ったらしい。

1950年代のスポーツカーだが、高速では100マイルを越えて疾走する。

肩甲骨の下までしかシートは無いのに、信じられないホールド感で体は安定する。

当然マニュアルミッションなのだが、驚いたことに峠道の“全ての”コーナーで見事なヒール・アンド・トゥを決めるのだ。

だが、そのうち2回ミスって、

「Oh, mistake!」

とおちゃめな姿も見せてくれもした。

帰国の前日になりミードさんとの会合は最後の日になった。

ほかにもターンXの細部などいくつかの確認などを済ませたが、私の関心の全てはMSバンデットの頭部以外には無い。

その焦った表情は伝わっていたはずだが、ミードさんはいつもと変わらずジェントルに私を招き入れ、

珍しいことにキッチンに案内してくれた。

「ジャパニーズ・サケが手に入ったんだ」

と冷蔵庫から日本酒の小瓶を出して私に注ぎ、一緒にと促す。

私が満を持してバンデットの事を切り出そうとしたとき、

「おー、そういえばMr.ホリグチ。バンデットはそこにあるよ」

と、キッチンの仕切り台の上に、どさっと修正された画稿が積みあがっていた。

「どうってこと、ないさ」とでも言うように、無造作にずれたプリントアウトが重なっていた。

そのスタイルに、これがハリウッド・スタイルなのかと恐れ入った。

私の熱意が通じたのだと思いたいが、実のところ「しようが無いな、顔を立ててやるか」という温情だったのだと思う。

プライベートもオフィシャルも、カッコよすぎる人だった。

© Syd Mead, Inc. © SOTSU・SUNRISE